皆さんはソロハイクに行く際、しっかり計画を立てていますか?

「パーティではメンバーに計画してもらってたから自分で計画が立てたことがない、、」、「ひとりで気ままに行動したいから計画したくないなー」と登山計画に踏み切れない人もいるのではないでしょうか。

計画は安全にハイキングをするために必要なので必ず行いましょう。

とは言え、初心者には計画をひとりで行うのは難しかったり面倒に感じてしまうのはわかります。

そこで登山計画を立てやすくなるポイントを紹介します。

- ルートの総行動時間を計算する

- 入山時刻を確認する

- 総行動時間と入山時刻を当てはめて、日没3時間前までに下山できるか確認する

- もしもの時に備えてエスケープルートなどを決めておく

そして計画をしたら登山計画書を作成して自治体・警察に提出しましょう。

これらを行うだけで山でのリスクをだいぶ下げることができます。

どんなに山に慣れた人でも計画は必ず行います。

しっかりした計画ができるようになると安全にハイキングを楽しむことができるようになります。

それではソロハイクの登山計画について解説します。

目次

ソロとパーティの登山計画の違い

まずはソロとパーティで登山計画の違いについてです。

実はソロとパーティで計画する内容に明確な違いはありません。

ですが、ソロの場合パーティに比べて山中のリスクが高いです。

山での出来事は自分ひとりで対応しないといけません。

そのためソロハイクをする場合はより安全を重視した計画をするように心がけてください。

ソロハイクの注意点について興味がある方は以下を参考にしてください。

登山計画

そもそも登山計画はなぜ立てるのか。

どのように登山計画を立てればよいのかを紹介します。

登山計画とは

登山計画とはハイキングをどのように行うか決めることです。

ハイキングをするには目的地やルート、入山と下山の予定時刻、食料や装備に何を持っていくか、パーティを組む場合はメンバーなどいろんなことを決める必要があります。

せっかく遊びに行くのに「気ままな旅気分を味わいたいから計画なんて面倒」、「その時の気分で目的地、コースを決めたい」と思うかもしれません。

しかし、このような行動をすると次のようなことが起こる可能性があります。

- 思っていたよりコースタイムが長くて下山前に日が暮れてしまう

- 登山道の難易度が思っていたよ高くて危険な思いしてしまう

- 水や食料、防寒着などが足りなくて辛い思いをしてしまう

このようなアクシデントがなるべく発生しないように事前に計画をする必要があります。

登山計画は安全に楽しくハイキングをするために必要です。

何を決めれば良いか

次に計画の流れを紹介します。

大まかに以下の流れで決めるとスムーズに計画を立てることができます。

- 目的地

- スケジュール作成

- リスクの備え

- 装備

目的地

まずは行きたい山、ルートを決めるところから始まります。

ある程度自分のレベルに合った山を選ぶと計画が立てやすいので山のグレーディングなどを参考にするとよいです。

山の選び方について詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。

また、目的地が大きくブレないのであれば紙版の「山と高原地図」を入手しておくとおススメします。

コースタイムや公共交通などのだいたいの情報が分かるので計画を立てやすくなります。

また、いろんなルートが掲載されているので何度も計画で利用することができます。

スケジュール作成

目的地が決まったら、安全に下山できるようにスケジュールを組みます。

ここで最も大切なポイントは下山時刻が遅くならないようにすることです。

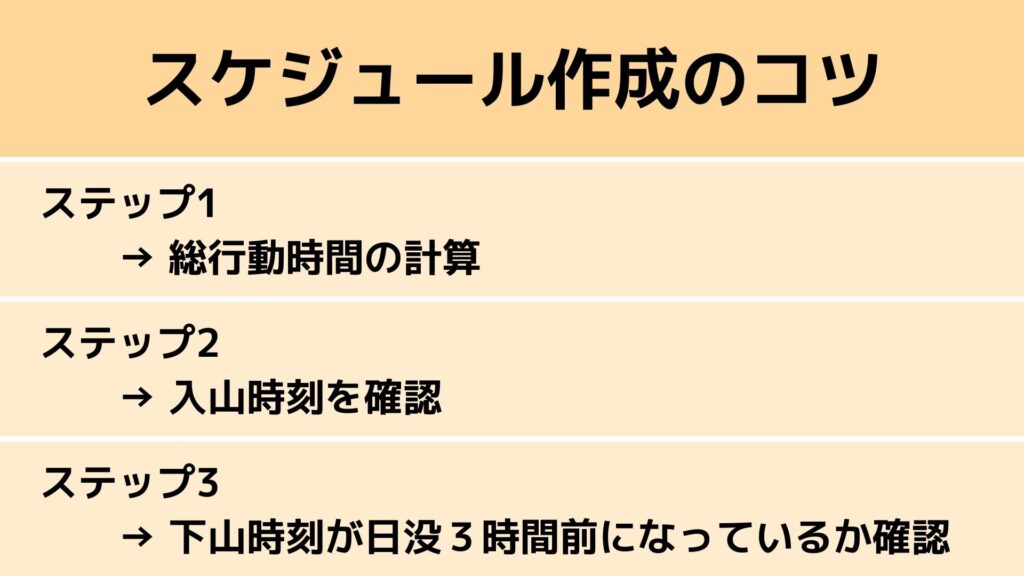

次の3ステップで考えると確認しやすいです。

- ステップ1:総行動時間の計算

総行動時間は、自身の歩くペースを考慮したコースタイムと休憩時間を合わせた時間です。

写真を撮るために頻繁に立ち止まったり、のんびり景色を楽しみたいのであればそれも計画にいれて総行動時間を計算しましょう。

コースタイムは登山地図やwebサイト、登山計画ツールなどで調べるとわかります。 - ステップ2:入山時刻を確認

登山口までのアクセスを調べて山に登り始める入山時間を確認します。

公共交通機関を使う場合は出発、到着時刻を調べておきます。

また、マイカーで行く場合も事前にどれくらい移動時間があるのか、登山口周辺に駐車スペースがあるのか確認しておきましょう。 - ステップ3:下山時刻が日没3時間前になっているか確認

総行動時間と入山時刻を当てはめて、下山時刻が日没3時間前になっているか確認します。

「なんで3時間も?」と思うかもしれませんが、これはアクシデントを想定しているためです。

例えば、分岐で異なるルートに進んでしまいそのルートが計画していたコースタイムより長かったら途中で暗くなってしまうかもしれません。

暗闇を移動するとルートから外れて遭難してしまう可能性が高まります。

スケジュールに余裕を持たせることでリスクを下げることができます。

(リスクが低い山に行く場合はもう少し遅く設定しても良いですが、日没前までに下山できるかしっかり検討しましょう。)

この時点で計画にムリがあったら目的地・ルートの変更や登山口までのアクセス手段を再検討します。

リスクの備え

行動中にアクシデントが発生した場合の備えとして対応策とルールを決めておきます。

まずは、ルート上に途中で撤退するためのエスケープルートや避難できそうな小屋がないかを確認しておきます。

そして、「いつまでに〇〇にたどり着けなかったら撤退(避難)する」などのルールを決めておきます。

あらかじめ対応策とルールを決めておくことで、その場で考える手間を無くし誤った判断をさせないようにします。

もちろん、臨機応変に対応しないといけないこともありますが対応策とルールがあると安心感が違うのでしっかりと計画を立てることをおススメします。

装備・食料

行程の大枠が決まったら持っていく装備と食料を考えます。

目的地やルート、日帰りやテント泊によって必要な装備が異なります。

また、食料は何日持っていくか、どこかで補給ができるかなど事前に確認しておく必要があります。

あまりにたくさんの物を持っていこうとすると装備が重くなってしまい、体力を消耗してしまうので本当に必要なものか確認しながら計画をしましょう。

ここでも、計画にムリがないか確認し、目的地・ルートの変更やパーティを組むなどの検討をしましょう。

装備、食料については以下の記事を参考にしてみてください。

※記事は随時更新予定です。

登山計画書

次に登山計画書について説明します。

ハイキングの計画を立てたら登山計画書にして活用をしましょう。

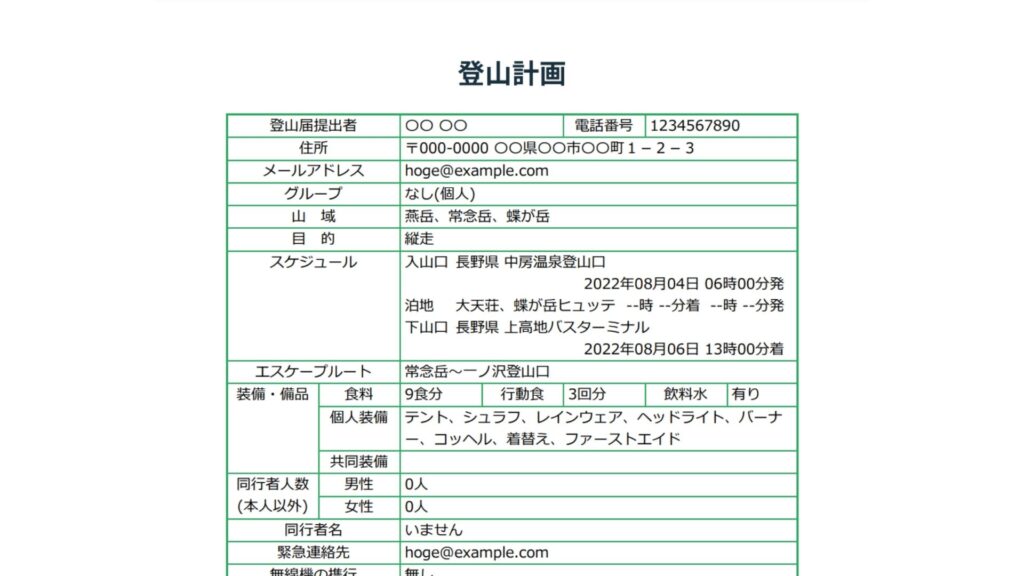

登山計画書とは

登山計画書とは計画した内容をまとめた書類です。

「登山届」、「入山届」、「登山者カード」などといろんな呼び方があります。

登山計画書の主な目的は以下です。

- 客観的に計画を見直すことでムリがないか確認する

- ハイキング中に計画書と実際のコースタイムなど比べて問題が起きていないか確認する

- 第三者に提出して有事の際に活用する

特にソロハイクで気を付けないといけないことは「客観的に計画を見直すことでムリがないか確認する」です。

ひとりで行動することはリスクが高いので入念に計画をチェックする必要があります。

もし自分が立てた計画に不安がある場合は、誰かに確認してもらいましょう。

知人に見てもらうのが手っ取り早いですが、身近に経験者がいない場合は登山専門店のスタッフお願いすると相談に応じてくれるはずです。

また、インターネットやSNSなどを利用するのも一つの手です。

どこで手に入れるか

登山計画書には決まったフォーマットがありません。

いろんな書籍やWebサイトで登山計画書のフォーマットが提供されています。

媒体も紙やpdfファイルなど様々です。

自分が使いやすい物を入手し、計画した内容を記載していきましょう。

一度も見たことがない方は以下のリンクを参考にしてみてください。

日本山岳・スポーツクライミング協会:「登山と計画」の登山計画書の様式例

また、最近ではスマートフォンのアプリやインターネットから登山計画書の作成や登山届として提出もできるツールもあります。

おススメのサービスを後で紹介しますが、そちらを利用すると現地で登山届ポストに提出する手間を省くこともできるので非常に便利です。

登山計画書の提出

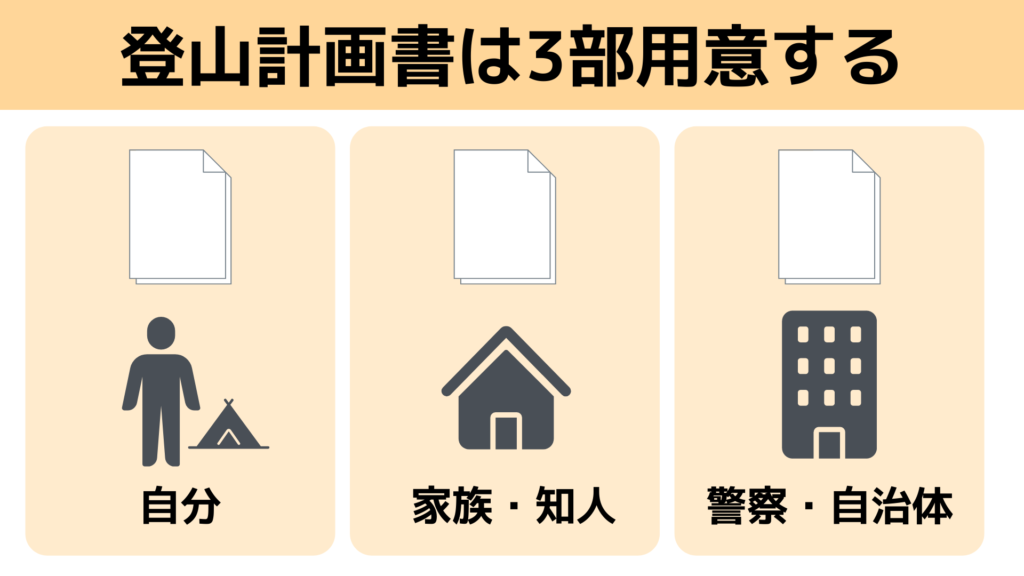

登山計画書が完成したら3部用意しましょう。

1部は自分用に計画の確認や行動中に活用します。

スマホに保存するのも良いですが、その場合は行動中のバッテリー切れには注意しましょう。

残りの2部は家族や頻繁に会う知人、自治体・警察に提出します。

こちらは、万が一の遭難があった時の救助活動をするために利用されます。

もちろん、自身が遭難した時の重要な情報として使われますが、他のハイカーの目撃情報の聞き取りにも利用されることがあります。

地域や時期によっては登山届の提出が義務付けられていない場合もありますが、安全はハイキングをするために提出するようにしましょう。

また、提出方法によっては紙に印刷する必要がないので事前に確認をしてください。

登山計画書は目的地の山・ルートを管轄している自治体・警察にメールや郵送、FAXなどで提出します。

自治体・警察によってはWebサイトからオンラインで登山届を提出できる場合があるのでそちらを利用することもできます。

また、登山口に配置してある登山届ポストに登山計画書を提出するのも楽ですが、管理が緩い場所では簡単にポストの中を見ることができてしまいます。

個人情報を気にする人は上記の方法で直接提出しましょう。

おススメ登山計画ツール

最後におススメの登山計画作成ツールを紹介します。

ここで紹介するツールにはいろんな機能がありますがここでは登山計画についてのみ紹介します。

コンパス

まず最初におススメするのは「コンパス」です。

コンパスとは日本山岳ガイド協会が運営する、全国の山域に対応したオンライン登山計画(届)システムです。

PCやスマホのアプリで登山計画書を作成することができます。

おそらく登山計画ツールでは一番メジャーなサービスです。

作成するまでに少し慣れが必要ですが、PCとスマホのアプリ両方に対応しているので日帰りから縦走の計画など万能に計画を立てることができます。

そしてなんと、コンパスの最大の利点は全国37の自治体・警察と連携しているところです。

ハイキングで有名な地域を幅広くカバーしているのでこれ一つ使えば登山届の提出までできて便利です。

もちろん、連携していない地域もあるので計画する際はよく確認してください。

YANAP

次にをおススメするのが「YAMAP」です。

YAMAPとは登山地図GPSアプリでハイキング中に道案内やSNS機能で他の利用者と交流することができます。

そしてYAMAPには登山計画を作成する機能もあります。

動画をみてわかるようにスマホから簡単に登山計画を作成することができます。

YAMAPにはたくさんのモデルコースが用意されており、その中から好きなものを選択して手軽にコースタイムの計算をしてサクッと計画を立てることができます。

もちろん、自分でスタート地点や経由地、ゴール地点などの計画も立てることができます。

更に、2022年1月19日時点で長野県と群馬県の警察と連携しているのでその地域に出かける場合は登山届として提出することが可能です。

計画書の印刷はPCから行うことができます。

しかし、PCでは計画の作成・編集・削除ができません。

長期に渡る行程や細かい計画を立てたい場合でもスマホで操作しないといけないので煩わしいですが、日帰りや有名なコースを歩く場合などお気軽ハイキングの計画におススメです。

まとめ

登山計画と登山計画書について紹介しました。

登山計画で大切なポイントは以下になります。

- ルートの総行動時間を計算する

- 入山時刻を確認する

- 総行動時間と入山時刻を当てはめて、日没3時間前までに下山できるか確認する

- もしもの時に備えてエスケープルートなどを決めておく

計画をしたら登山計画書にして自治体・警察に提出しましょう。

そうすると安全にハイキングを楽しむことができるようになります。

最初は大変かもしれませんが、ぜひ取り組んでみてください。